Une section reprenant uniquement le travail d’autrui, gravé ou assimilé (désolé pour mes potes photographes ou dessinateurs).

Car se lancer dans la gravure, c’est aussi:

- échanger des gravures avec d’autres graveur-euses.

XXX SECTION EN CONSTRUCTION XXX (le temps d’avoir tous les accords…)

Premier échange, chouette souvenir de mes débuts à l’atelier, retrouvé en rangeant mon tiroir six ans après: cette mini-gravure (on récupérait à l’occasion des chutes de métal pour se mettre des messages dans les tiroirs): MEMENTO MAURICE.

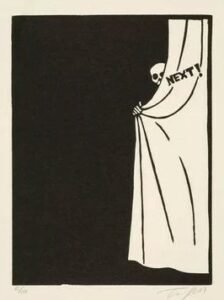

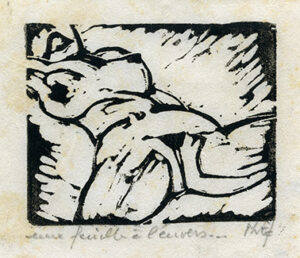

Elle a été réalisée par Juliette « la Punkette », alias Jeudi, qui a commencé en même temps que moi la gravure. C’était une très chouette copine d’atelier, partie ensuite faire de la librairie en banlieue parisienne (snif). Elle m’a aussi publié dans sa revue collective (voir rubrique « contagion »). On ne se voit pas assez, dernière fois c’était au café à côté du Père-Lachaise, et elle m’avait offert un super livre 3D, et j’ai encore une pile de livres cyberpunk 1980s à lui refiler. Voilà d’autres gravures que je suis parvenu à lui chiper à l’époque. Je trouve encore son logo « l’antre » incroyablement efficace, je rêve d’être aussi minimal et évident dans mes propres linos (j’en suis loin).

Un échange avec Gregory « Greg » Janssens, dans un atelier de Saint-Gilles. Il m’a fait découvrir entre autres le « Tueur de Mondes » de Moebius (même si je n’ai jamais trouvé en occasion un tirage comme le sien). Il m’a aussi relancé dans la musique contemporaine minimaliste il y a quelques années, il m’a mis Neuromancien dans les mains et j’ai bien d’autres excellents souvenirs (le concert de Fred Wesley à Louvain!).

En gravure comme ailleurs, il y a des gens qui te filent des complexes.

Le pire est que, six ans de métier plus tard, tu pourrais croire que tu te serais hissé à leur niveau: il n’en est rien, leur production reste hors d’atteinte et te donnerait presque envie de jeter tes propres outils de dépit (mettons -mais à l’inverse-, comme Cimabue découvrant le jeune berger Giotto dessinant sur un caillou, et jetant ses pinceaux dans la foulée – cf Vasari, Le vite de’ piu eccelenti pittori 1550).

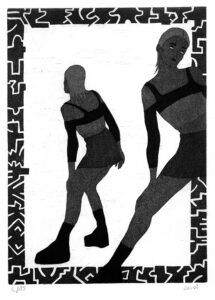

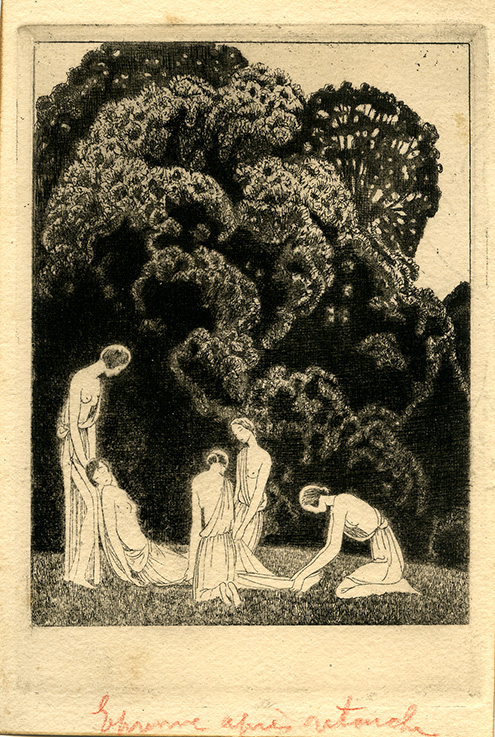

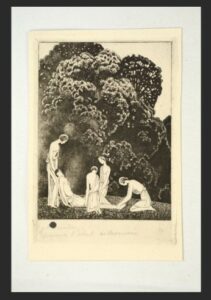

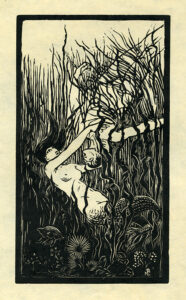

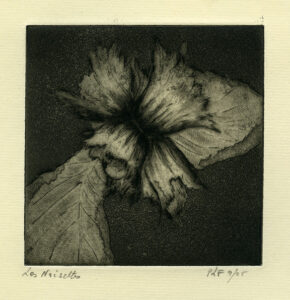

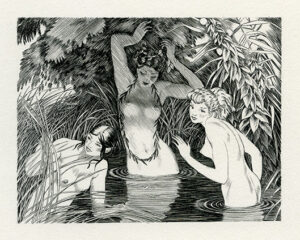

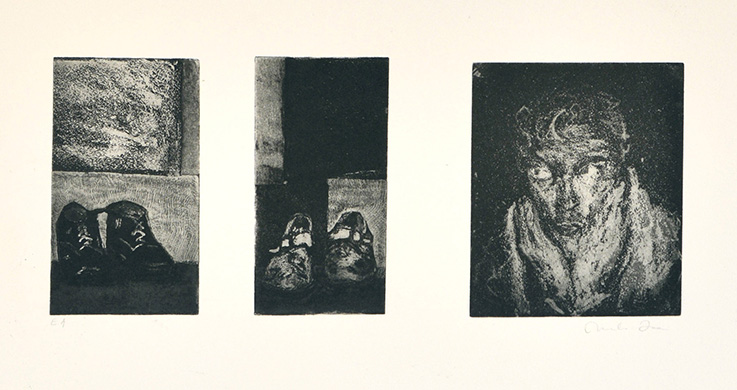

Il en est ainsi d’Isa Muls dont le boulot est toujours cinq coudées en avance sur ce que je voudrais faire, au point que c’en est écœurant. Toute l’arnaque consiste donc à échanger mes propres daubes contre ses épreuves en jouant sur sa pitié. Stratégie qui m’a fort bien réussi puisque j’en ai désormais une petite collection. Jugez par vous-mêmes (même si la finesse du trait gravé dépasse par endroits la capacité d’un scan photo professionnel, en tous cas manié par moi):

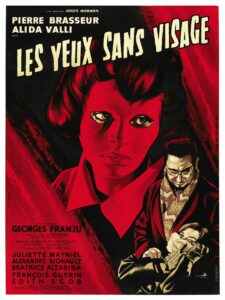

Pour ne rien gâcher on croise aussi Isa au concert (Dernière Volonté, Linea Aspera, Front 242), on se retrouve sur Roland Topor et John Willie, et elle m’a offert Les yeux sans visage (Georges Franju 1960).

- repérer des gravures en brocante,

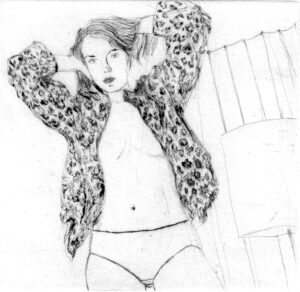

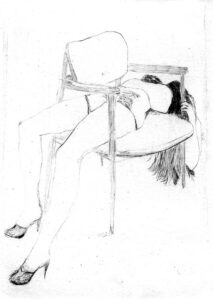

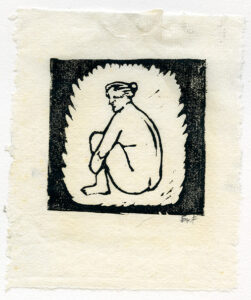

et surtout celle-ci, apparemment un « état » (épreuve de test en cours d’élaboration de la plaque).

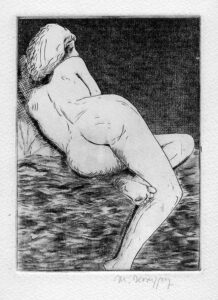

La vieille vendeuse à Gand m’a assuré que c’était « l’illustrateur de Maeterlinck » (écrivain symboliste: Serres chaudes, etc). J’ai d’abord cru que ce devait être Georges Minne (né à Gand, 1866-1941 – ils ont des sculptures de lui au MSK Gent), mais le style de ses dessins ne collait pas. J’ai cherché page après page ensuite dans mes livres sur Charles Doudelet (1861-1938, mort à Gand – cf jolie expo au Musée Rops à Namur il y a quelques années). Toujours rien, mais je n’ai pas son catalogue raisonné non plus; cela dit il y a une certaine légèreté dans la gravure qu’on ne retrouve pas dans son travail. Au final, en feuilletant par hasard un bouquin sur Maeterlinck et l’art, je tombe sur le nom d’André Edouard Marty (1882-1974) qui a illustré sa pièce L’Oiseau bleu. C’est plus tardif (le style est plus art déco que symboliste), ce qui colle avec les personnages, j’aurais dû y songer. Difficile de dire d’où sort cette gravure en particulier. Un exemplaire moins fringant (en état antérieur? ou sur une plaque abîmée?) est renseigné dans une vente aux enchères sur le ouèbe. Ca pourrait venir d’une de ses éditions de Pierre Louÿs (les Chansons de Bilitis, ou Aphrodite – ceux de ma bibliothèque ne sont pas de sa main) ou d’un des livres d’antiquité grecque (ou pseudo-) qu’il a illustrés (Scènes mythologiques? Daphnis et Alcimadure? Les amours pastorales de Daphnis et Chloé? Callisto? Poésies de Sapho?). Je cherche, je poserai ici si je trouve une édition.

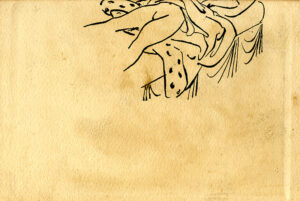

En démontant le cadre, j’ai découvert qu’au dos de l’épreuve – imprimée sur papier de récupération- il y avait la moitié d’un dessin de nu que je publie ici en exclusivité:

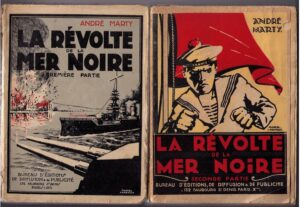

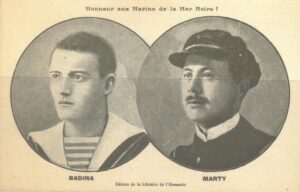

Au passage, cet excellent illustrateur a un glorieux homonyme également présent dans ma collection, André MARTY (1886-1956), matelot qui co-organise en 1919 la mutinerie de la flotte française de la Mer noire (alors engagée aux côtés des tsaristes pour combattre l’URSS naissante, mais qui se retirera dès lors de la guerre civile). Il sera ensuite organisateur des Brigades internationales durant la guerre d’Espagne, secrétaire du Komintern, partisan d’une insurrection populaire à la Libération, exclu du PCF pour gauchisme aggravé etc. Je vous conseille son maître-livre:

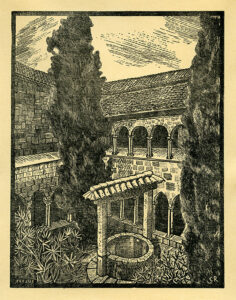

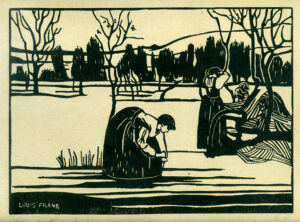

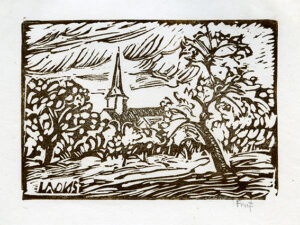

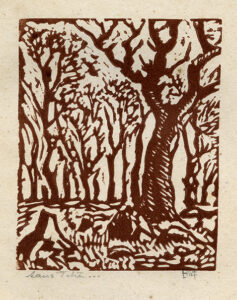

Dans un autre genre, ces deux bois plus anonymes, achetées à 10 centimes d’euros pièce à Anderlecht (cadre dégueulasse fourni en prime). Un bois « Fréjus » par C.R. (?), sur un carton collé à un cadre qui sent bon les années 30/40. Je reste assez perplexe devant le papier sorti du cadre: pas de certitude à 100% que ce ne soit pas une reproduction mécanique d’un certain âge. Un autre bois (le thème me laisse de marbre mais j’aime bien le traitement graphique) signé Louis Frank. Il y a plusieurs homonymes, certains plus fréquentables que d’autres (un avocat du droit des femmes, un sale con de ministre des colonies, un paysagiste australien soporifique…), mais aucun qui semble s’être fait remarquer par ses gravures.

Deux autres achetées ensemble (mais visiblement pas de la même patte), monogramme indéchiffrable et signature non moins inconnue. A gauche, manifestement une reproduction en réduction (cliché trait? d’une plaque lino ou bois). A droite, une gravure authentique; et au compte-fil, on repère un grain mécanique qui trahit l’utilisation de roulettes.

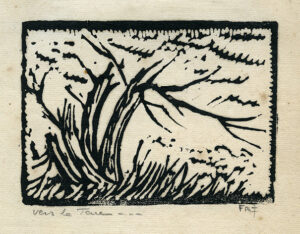

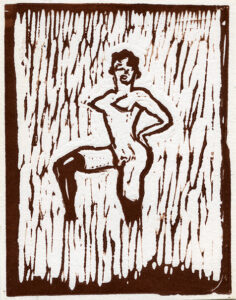

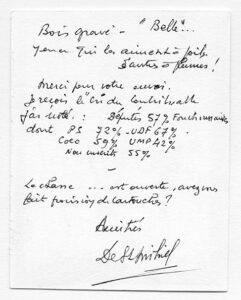

Puis une fardelette qui contenait plusieurs gravures signées « F Ph [croix de Lorraine]« . Moitié images bucoliques, moitié modèles nus; dont une version (sur gomme? ou bois?) de L’Origine du Monde de Courbet, en version expressionniste (planquée sous une autre, comme le tableau original était planqué chez Lacan). Une seule aquatinte d’un style assez différent. A noter qu’un précédent propriétaire indélicat a tout collé avec du tape calamiteux (d’autant que le papier est très délicat). J’entends que ça colle au style ‘expressionniste’, mais j’ai tout de même du mal avec les impression mitées (pourtant devenues ultra-majoritaires). Pour moi si il y a des manques, il faut habilement combiner un poil de pression en plus et/ou un encrage plus régulier. J’ai jeté des épreuves personnelles pour des manques moins visibles que ceux-ci. C’est évidemment un débat où je défends une position d’arrière-garde: la gravure étant un médium de reproduction, si on veut jouer sur le résultat, il faut travailler la plaque pour obtenir un tirage homogène, et pas imprimer des séries dépareillées avec des « effets » hasardeux dus à des accidents techniques. Autant vous dire qu’on se sent bien seul ces jours-ci en défendant cette citadelle, pas exactement dans l’air du temps – qui souffle plutôt vers les « accidents heureux » et autres techniques approximatives. Pour revenir aux épreuves de cette fardelette, le précédent propriétaire a aussi noté diverses considérations curieuses (quoique très dispensables) autour ou au dos des bois « nus », jugez plutôt :

Puis, quatre impressions ‘galantes’. Aucune n’est une véritable gravure, mais ça va nous permettre de parler imprimerie avec l’ami Pierre. On allume sa lampe de bureau, on déplie son compte-fil (surplus de l’armée soviétique), et au boulot.

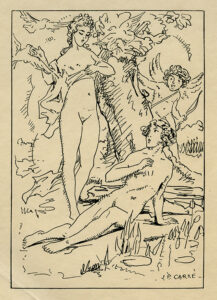

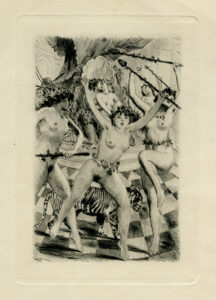

Les trois femmes dans l’étang, manifestement un cliché ‘trait’ imprimé en typo (aucune trame, et vu la finesse, ça ne peut être qu’une photogravure en taille réduite d’un dessin à la plume). La femme allongée avec une petite pipe à la main: un tirage en héliogravure (ou plus probablement en typo, vu le gros grain?), rehaussé (semble-t-il) manuellement en couleur (au compte-fil, on se rend compte que c’est assez approximatif). L’hélio fut le procédé mécanique d’impression dominant pour les illustrations (il alliait précision et grands tirages) jusqu’au 3e quart du XXe, supplanté ensuite par l’offset. Sans date, dur à dire ce qu’elle fumait dans sa pipe pour la rendre si alanguie (le tabac? l’opium? le crack?). La femme se déshabillant devant un angelot (le jugement de Pâris?): probablement aussi un cliché trait imprimé en typo sur base d’un dessin à la plume (et pas à l’eau-forte comme je le pensais à première vue). je ne suis pas certain qu’il s’agisse du Jean-Pierre Carré « connu » (peintre bordelais à cheval sur le XIXe et le XXe); la signature ressemble fort mais le style pas du tout. La quatrième enfin, une scène mythologique obscure, présente un foulage (marque en creux laissée par la pression de la plaque sur le papier humide). A première vue, un travail très soigné (plaque très régulière, pas un pet d’encre sur les bords de la plaque). Mais à y regarder de près, c’est une pure arnaque à touristes pour « faire original »: l’image est imprimée sans pression excessive, et on compresse ensuite le papier avec une seconde forme non encrée pour créer un foulage artificiel qui fait « artisan ». On s’était posé la même question devant certains tirages de Goya exposés au musée De Reede à Anvers, et on en avait provisoirement conclu (sans pourvoir coller notre compte-fil au papier pour être plus affirmatifs) qu’il s’agissait éventuellement dans certains cas d’épreuves en héliogravure avec un foulage artificiel pour faire luxe. Si ça se confirme, ça aurait quand même mérité d’être précisé dans le cartel (mais qui se soucie encore de ces subtils distinguos éthico-méthodologiques, je vous le demande). En tous cas ici le trait semble trop fin pour avoir été fabriqué à format; au compte-fil c’est assez compliqué de déterminer la technique utilisée pour la plaque originale (un mélange d’eau-forte et de pointe sèche -le tigre-) ?

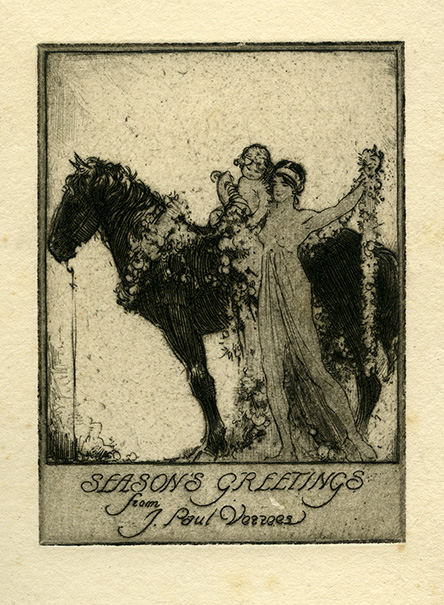

Avant de passer à la suite, une petite gravure de fin d’année trouvée dans un lot tragique de vieilles photos du Tyrol aux puces. C’est signé Jozef Paul Verrees (1889-1942), graveur belge parti à Chicago durant la Première Guerre mondiale.

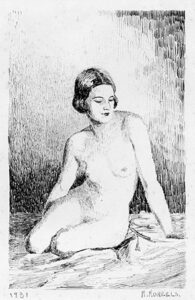

Une jolie gravure de 1931 (difficile de s’y méprendre; même la coiffure a un air Art Déco), trouvée au vieux marché. Signée M. Moreels (probablement trop tardive pour la peintre Marie Moreels peinte par Emile Claus?)

- trouver des gravures.

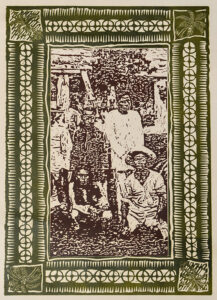

Ca arrive, plus rarement. J’avais trouvé un bois gravé abîmé en rue (le cadre était fracassé, il avait plu dessus et le passe-partout avait déchiré la marge) de Ruben Herrera (1996), graveur nord-argentin :

Celles-ci ont été trouvées fossilisées en démontant l’armoire à l’atelier, qui sait de quand elles datent et qui les a faites? Je discuterais bien avec le coloriste pour comprendre sa technique de taille.

(si vous vous reconnaissez, contactez-moi et je vous les rends, en état meilleur qu’elles n’ont été trouvées)

Dans la boîte à livres du centre social Ortaccio à Vicopisano cet été, cette petite gravure sur bois (?) marine d’Ada Rovazzani (exemplaire 4/6). Difficile de dire si le papier a été gaufré avant impression, ou si la matrice a été partiellement encrée et imprimée avec une pression plus forte. Probablement deux passages (ou un calage imparfait du bloc qui a chassé devant le cylindre, vu la pression ?) car il y a un léger fantôme des traits, pour une fois ça ne me dérange pas car ça donne une légère vibration dans le bleu.

- acheter des gravures, et les exposer ou les donner.

Une gravure de Monique Dohy, offerte à une amie pour un anniversaire. Je regrette de ne pas en avoir pris une bonne photo; c’était une composition bleue abstraite très très hypnotisante. Seule photo connue, c’est le cadre de droite (mais on ne voit que dalle):

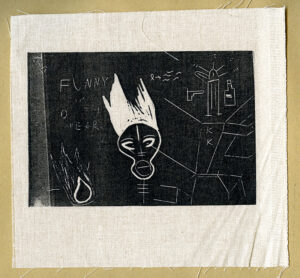

Après une expo au Sterput, j’ai contacté Mathieu Van Assche pour lui acheter deux petits masques, de sa série de Miniatures; un pour moi et un pour offrir. Celle qui a été offerte n’a pas non plus été bien photographiée (elle est au milieu de la photo ci-dessus).

Voici celle que j’ai gardée. Au passage, avec l’instinct sûr du phoque (comme disait le regretté et très rigolo Louis S.), je les lui ai achetées quelques semaines à peine avant qu’on ne lui décerne le Prix de la Gravure et de l’Image imprimée.

Une gravure sur plexi (?) rehaussée en couleur d’Urielle Ullmann, qui m’avait particulièrement accroché lors de son expo à la galerie Vertige. C’était très gai de bosser avec Urielle à l’atelier et je fus fort marri (= j’eus le seum) lorsqu’elle dut nous quitter pour des contingences techniques.